Dèmoni e Demòni

L’ossessione moderna sui demoni continua a essere fonte di intrattenimento e speculazione. La maggior parte delle persone ha un’idea confusa su cosa siano effettivamente i demoni, e nonostante in rete, soprattutto nei social network, vi siano sempre più persone che affermano di averli visti, credo che l’influenza sia soprattutto imputabile al cinema horror e alla letteratura gotica.

La parola ebraica (שֵׁד) è usata due volte nell’Antico Testamento: Deuteronomio 3:17 e Salmo 106:37. È tradotto nella Settanta come δαιμονίοις, che si traduce come demoni/diavoli.

Questo pone la domanda: cosa sono i demoni?

L’esistenza di demoni e l’attività paranormale degli stessi, è menzionata in documenti storici risalenti a migliaia di anni fa, dalla Bibbia, al Corano e alla Torah. Si tratta di documenti che hanno assunto nel tempo un valore strettamente religioso, divenendo testi ufficiali su cui ciascun movimento teologico depone la propria fede. Accanto a questi riferimenti esiste una documentazione di presunti casi di possessione da parte di demoni.

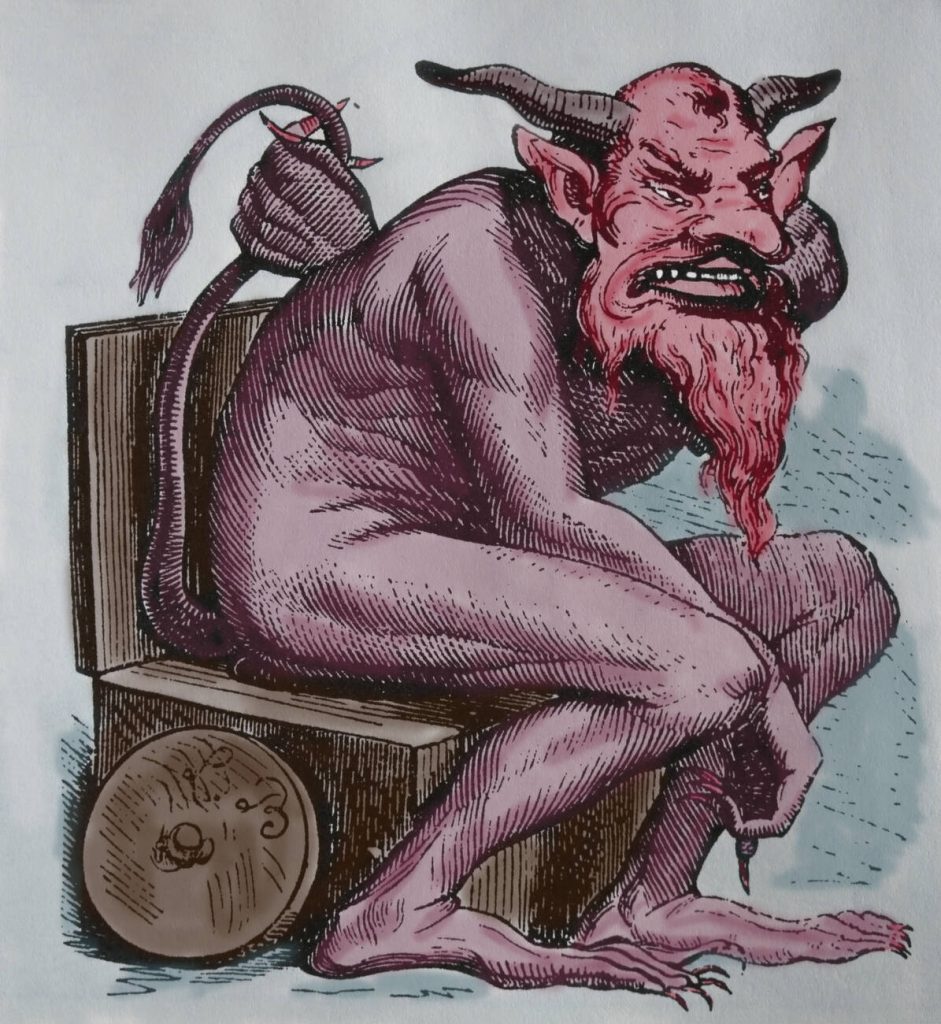

Il Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum in Veteris Testamenti libros dell’orientalista tedesco Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius (1786-1842), un dizionario ebraico-caldaico di duplice interesse in cui trovare l’esatta pronuncia dei nomi angelici e divini, l’autore afferma che «gli ebrei consideravano gli idoli come demoni, che si lasciavano adorare dagli uomini». Gli idoli sono menzionati frequentemente nell’Antico Testamento, soprattutto perché ci sono termini tradotti teologicamente come tali. La parola ebraica שָׂעִיר (in Levitico 17:7) viene talvolta tradotta come Satiri (CEI 1974 e CEI 2008), falsi dèi rappresentati sotto forma di capri demoni caprini (Bibbia Interconfessionale) e vanitosi nella versione in graco.

Nonostante tutto, il tema dei demoni è molto controverso. Mentre molte persone credono nella loro esistenza o almeno nella possibilità della loro esistenza, altre negano con forza l’affermazione che i demoni esistono realmente nel mondo di oggi. Avendo seguito degli studi teologici ed essendomi documentato a livello storico, mi sembra doveroso scrivere su questo argomento e di certo non basterà un solo articolo per spiegare i molti aspetti che riguardano la fenomenologia. Quindi questo è il primo di una serie di articoli dedicata al tema dei demoni.

Cosa sono i demoni?

Inizio con affermare che non sono nulla di ciò che vi è stato insegnato. Quel poco che si sa è prova di paure e superstizioni. La maggior influenza demoniaca è la paura di essere posseduti da entità che in realtà sono solo frutto di fantasie della mente umana. Con questo non intendo dire che le possessioni non esistono, ma che non sono da attribuire ad esseri immondi così come il cristianesimo ha raccontato e racconta tutt’oggi nel XXI secolo.

Dividerò questo tema sui demoni, in più articoli. Il primo sulla loro storia, il secondo sulla demonologia cristiana, la terza sul controllo demoniaco della mente (possessioni) e la quarta ed ultima sul rapporto tra fantasmi e demoniaco.

I demoni vengono descritti in molti modi e in molte forme, ma hanno in tutte le culture un unico denominatore, ovvero sono in sostanza esseri o forze negativi. C’è chi segue la tradizione secondo cui i demoni sono in realtà angeli caduti e seguaci di Lucifero, in quanto era l’angelo reputato di aver guidato una rivolta contro Dio e quindi sono stati cacciati dal cielo dall’Arcangelo Michele e dal suo esercito. Durante la caduta dal regno di Dio furono trasformati in creature dall’aspetto orribile che divennero l’incarnazione del loro stesso peccato: aver tradito Dio.

In 1 Re 22:19–23 (CEI 2008) c’è una storia sul Dio con tutto l’esercito del cielo intorno a Lui. Chiede chi sedurrà il re Acab (935 a.C.-852 a.C.), uno dei sovrani del regno d’Israele, a salire il monte Ramoth Galaad, un’antica città sulle montagne di Galaad in Transgiordania. Secondo la Bibbia ebraica, questa città fu a lungo conteso tra Israele e Aram e i re d’Israele combatterono lì contro gli aramei. Acab verrà ucciso lì e suo figlio Joram verrà ferito. Lo spirito ingannatore che attirò Acab era un demone? Qualuno pensa si trattasse di Satana, ma il nome, se lo si vuole attribuire ad una figura, compare solo nei primi due capitoli di Giobbe e successivamente in 1 Cronache 21 e Zaccaria capitolo 3. Satana è un demone?

Nonostante le traduzioni, non esiste una parola in ebraico equivalente alla parola demone, né alcuna parola che comunichi lo stesso significato di un essere malevolo al servizio del diavolo per distruggere gli umani.

Quell’idea oggi è stata modellata dall’immaginazione degli scrittori medievali e resa popolare nella chiesa moderna in termini di esseri malvagi contro i quali i cristiani devono condurre una guerra spirituale. Tuttavia, gli antichi israeliti vivevano in un mondo in cui quella visione dei demoni non faceva parte della loro cultura o del loro modo di pensare.

Questa disparità tra le nostre nozioni moderne e ciò che sta dietro i termini e i concetti ebraici, porta spesso a fraintendere il punto del testo biblico e ciò che comunica. È sempre una buona idea leggere ciò che il testo biblico dice effettivamente su un argomento, così da comprendere il passaggio sullo sfondo sociale e culturale dell’antico Israele e della chiesa primitiva, prima di imporre troppi dei nostri moderni presupposti e preconcetti sul significato alla Scrittura.

Quello che vedremo è come la descrizione dei demoni diventi quella di esseri putridi e abomini innaturali con la specifica missione di corrompere gli esseri umani. Un’altra credenza, soprattutto di chi preferisce lasciare fuori gli aspetti religiosi sui demoni, è quella in cui queste creature sono essenzialmente basse e di altri piani, ma concordano sulla loro natura malevola. Ma la verità è che la loro origine è mesopotamica ed è forse il caso di iniziare con il capire alcune differenze prima di raccontare la loro origine.

La differenza fra dèmoni e demòni

Dèmone

Dal greco antico dáimōn (δαίμων), il dèmone non è altro che un essere divino. Nella filosofia e cultura religiosa greca politeista, i demoni sono una via di mezzo fra uomini e divinità, facendone da ponte. Secondo Omero erano dèi, mentre per Plutarco erano esseri spiritici inferiori agli dèi.

Secondo il poeta greco Esiodo invece, per volere di Zeus, i demoni vennero sulla Terra per proteggere gli umani, quali mortali, dispensando per loro ricchezze e salute, altro che vessazioni e possessioni. Quindi la maggior parte dei demoni nelle liste di demonologia, sono stati interpretati da antiche divinità mesopotamiche.

Così gli “angeli custodi” dell’uomo inviati dal dio Zeus, divengono gli “angeli caduti” avversari di Dio nel cristianesimo, un vero e proprio mutamento di significato del termine e delle figure mitologiche antiche. Dopo una ricerca più storica ed etimologica si può concludere che i dèmoni erano spiriti ed erano collocati nella sfera celeste e vi erano dèmoni buoni, più elevati, e dèmoni cattivi, più bassi. Forse da qui l’idea che i dèmoni siano “entità basse”.

Infatti nella cultura giudaica i dèmoni erano esseri celesti, gli angeli, ovvero messaggeri e quindi creature spirituali, inteso proprio come spiriti, intermedie fra Dio e l’uomo. Per i greci agivano in modo autonomo e come esseri, mentre per i giudei erano entità sottomessa a Dio. In un modo o nell’altro, i dèmoni non sono mai stati visti come esseri esclusivamente sinistri e malvagi.

Il concetto di spiriti maligni attribuito ai dèmoni è nato solamente intorno al pre-cristianesimo, ed è in quel periodo che nasce il demònio come sinonimo di diavolo, ma l’interpretazione è errata. Numerosi riferimenti si trovano negli scritti antichi come ad esempio il termine Asura che in sanscrito si riferisce a spiriti buoni o cattivi e deriva dall’induismo antico.

Demònio

Per gli antichi greci il demònio era la forza promanata dal dèmone, quindi lo spirito del demòne. Nell’antica lingua ebraica e in altre lingue del Medio Oriente, non esiste un termine sinonimo ed equivalente a demònio.

Nella cultura giudaica, a differenza dei dèmoni che erano visti come angeli, i demòni invece erano creduti come spiriti/anime di defunti, persone decedute per morte violenta ed improvvisa resterebbero sul nostro piano vagando in cerca di soluzione.

Questa cultura influenzò più tardi quella romana. Ma la cultura giudaica era stata influenzata comunque da quella mesopotamica, quindi gira e rigira si ritorna sempre ai demoni assiro babilonesi, esseri divini, geni sovrumani che con estrema giustizia aiutavano e punivano gli uomini, non molto diversi del dio biblico cristiano.

Ed è qui che iniziano a nascere le varie demonologie. In Palestina furono esclusi i rapporti fra pagani e spiriti di defunti, in quanto le negromanzia fu proibita con pena di esilio. Nonostante tutto, veniva praticata ugualmente e un esempio lo troviamo nell’Antico Testamento in I Samuele con l’episodio di Re Saul e la negromante che evoca lo spirito del profeta Samuele. Potete leggere questa storia e capire cosa realmente potrebbe essere accaduto, in un articolo dedicato ai Fantasmi nella Bibbia.