All’inizio del XX secolo si verificò il curioso caso chiamato Ossessione di Thompson-Gifford, un evento peculiare spesso citato come un esempio raro di “ossessione artistica”. Questo caso appartiene a una categoria limitata di situazioni in cui individui apparentemente privi di abilità artistiche si trovarono ad esprimere produzioni artistiche di grande qualità, grazie a capacità medianiche inspiegabili.

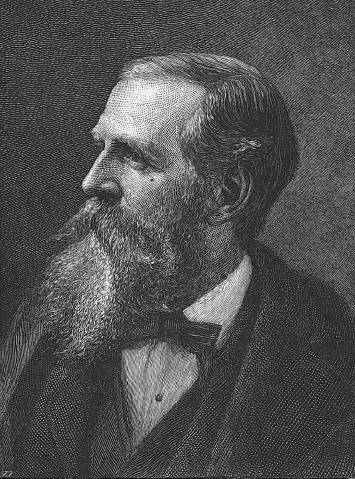

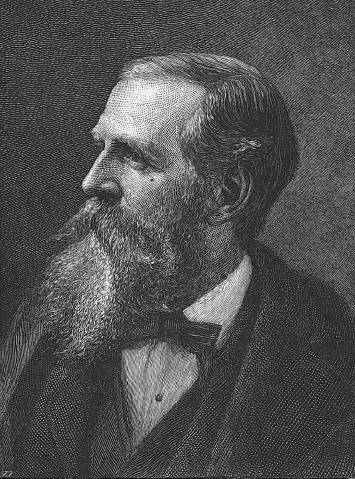

È interessante notare che Frederic L. Thompson (1868-1933), a differenza di altri casi simili, non manifestava alcun interesse o conoscenza riguardo alla medianità. Tuttavia, in modo del tutto spontaneo, cominciò a creare disegni e dipinti che imitavano lo stile del famoso paesaggista americano Robert Swain Gifford (1840-1905), scomparso poco prima, del New England. Questo singolare episodio catturò l’attenzione di James Hervey Hyslop (1854-1920), che si dedicò all’indagine di questo fenomeno straordinario.

Premessa di un evento medianico

Nel gennaio del 1907, Frederic L. Thompson, un orafo di New York, si rivolse a James Hyslop, un ex insegnante di logica ed etica alla Columbia University che si stava ora dedicando allo studio della psicologia anormale e della ricerca psichica. Thompson raccontò che circa diciotto mesi prima aveva avuto un’improvvisa e inesplicabile spinta a creare dipinti e disegni. Questo desiderio artistico era del tutto estraneo alle sue esperienze precedenti, limitate principalmente all’incisione richiesta dalla sua professione.

Le pulsioni creative erano accompagnate da “allucinazioni o visioni” di alberi e paesaggi, immagini che Thompson collegava a Robert S. Gifford, il celebre paesaggista dell’epoca. La sua mente sembrava essere pervasa da Gifford al punto che Thompson sentiva una sorta di presa mentale da parte dell’artista scomparso. A volte, rivolgendosi alla moglie, affermava con convinzione: «Gifford vuole dipingere attraverso me». Questo collegamento mentale con Gifford lo spingeva irresistibilmente verso l’arte, un fenomeno che Thompson stesso non riusciva a spiegare o comprendere appieno.

Sei mesi dopo la scomparsa di Gifford, avvenuta il 13 gennaio 1905, comparvero le strane visioni che Thompson non riusciva a spiegare. Prima della comparsa di queste visioni, i loro incontri erano stati fugaci: anni prima, mentre si trovava a cacciare nelle paludi di New Bedford, nel Massachusetts, Thompson aveva incrociato Gifford in tre occasioni separate. Durante uno di questi incontri, i due uomini si erano scambiati qualche parola mentre Gifford faceva schizzi. In un altro momento, Thompson aveva chiamato Gifford per mostrargli dei gioielli. Questi brevi episodi erano l’intero bagaglio dei loro contatti. La natura di questi incontri apparentemente casuali non sembrava giustificare il legame straordinario che si sviluppò nella mente di Thompson dopo la morte dell’artista.

Nel gennaio del 1906, Thompson venne a sapere di una mostra dei dipinti di Gifford presso l’American Art Galleries di New York City e decise di visitarla, all’oscuro della morte dell’artista. Mentre osservava uno dei quadri esposti, un’intensa voce sembrò sussurrargli all’orecchio: «Guarda cosa ho creato. Potresti continuare il mio lavoro?». Questa strana esperienza lasciò Thompson confuso e perplesso. Nel corso delle settimane successive, un impulso irresistibile a dipingere e disegnare cominciò a farsi sempre più forte, fino a che alla fine cedette a questa spinta interiore.

Durante l’anno seguente, produsse una serie di dipinti di notevole valore artistico, abbastanza validi da essere messi in vendita, mantenendo però segreta la sua connessione con Gifford, condividendo il segreto soltanto con sua moglie. Quando decise di mostrare uno dei suoi dipinti a un esperto d’arte, questi notò una somiglianza sorprendente con lo stile di Gifford, anche se Thompson non menzionò mai l’influenza dell’artista defunto. Questo silenzio su un’eventuale influenza di Gifford nella sua opera rimase un mistero custodito da Thompson.

Thompson si sentiva particolarmente ossessionato dalla visione di alcune querce contorte e nodose, tanto da sentirsi obbligato a rintracciarle e catturarle su tela. Questa fissazione diventò così opprimente che Thompson decise di chiedere aiuto a Hyslop. Disegnò degli abbozzi delle querce nodose per Hyslop, sottolineando il fatto che il bisogno irrefrenabile di trovare quegli alberi e ritrarli stava prendendo il sopravvento sulla sua vita, minando il suo interesse per il lavoro che prima gli procurava soddisfazione. La sua mente era interamente assorta da questa ricerca artistica, al punto che il suo lavoro quotidiano non aveva più lo stesso significato o rilevanza per lui.

Lo studio sul caso Thompson-Gifford

Hyslop, che aveva approfondito lo studio dei fenomeni medianici, organizzò per Thompson una seduta con una certa “signora Rathbun”. Nonostante Thompson esprimesse il suo scetticismo e disprezzo per lo spiritismo, accettò comunque di partecipare alla seduta, con Hyslop che lo accompagnava e prendeva appunti scrupolosi. Alla signora Rathbun non fu rivelato nulla riguardo a Thompson o al suo problema, mantenendo così un totale anonimato della situazione.

La seduta prese avvio con la signora Rathbun che iniziò a descrivere una figura che Thompson pensò fosse sua nonna, un’iniziale connessione emozionale. Successivamente, la veggente menzionò la presenza di un uomo amante della pittura, senza però riuscire a fornire un nome. Tuttavia, le descrizioni coincisero perfettamente con l’artista Gifford, tanto che Thompson riconobbe chiaramente la figura descritta.

La signora Rathbun proseguì dettagliando il luogo di nascita di Gifford e poi focalizzò la sua descrizione su un gruppo di querce, le stesse che Thompson aveva visualizzato per oltre un anno nella sua ossessione artistica. Nonostante questo, non furono fornite informazioni specifiche sulla posizione esatta di questo luogo, se non l’indicazione che per raggiungerlo si doveva prendere una barca e che era in prossimità dell’oceano. La seduta si rivelò intrigante, ma ancora incompleta, lasciando delle lacune significative nella comprensione del legame tra Thompson, le sue visioni e il luogo che lo tormentava artisticamente.

Hyslop decise quindi di organizzare una seduta con una medium in stato di trance conosciuta come “Mrs. Chenoweth” (in seguito identificata come Minnie Meserve Soule, 1867-1936). Prima che Thompson fosse ammesso nella stanza, la medium era già in uno stato di trance profonda. Appena entrato, Thompson si trovò di fronte a un’atmosfera suggestiva e misteriosa.

La comunicazione tra la medium e un individuo “dall’aldilà” fu rapida e ricca di dettagli che riecheggiavano da vicino le circostanze e gli interessi noti di Gifford. Emerse un quadro intricato della personalità e delle peculiarità dell’artista: la sua passione per i tappeti, la predilezione per colori vibranti e toni della pelle, il caratteristico telone che Gifford indossava frequentemente, persino la sua morte improvvisa e il lavoro incompiuto, così come le precise condizioni del suo studio. Le informazioni trasmesse sembravano essere una sorta di viva rappresentazione della vita e delle peculiarità di Gifford.

Verso la conclusione della seduta, la medium menzionò un gruppo di querce, un particolare che aveva tormentato Thompson per tanto tempo. Il suo desiderio di conoscere la posizione di queste querce, così vividamente descritte, emergeva con forza. La tensione nell’aria era palpabile mentre Thompson chiedeva con ansia se fosse possibile ottenere informazioni precise sulla localizzazione di questo luogo così significativo.

Le informazioni emerse durante questa seduta risultarono in larga parte simili a quelle raccolte tramite la precedente esperienza con la signora Rathbun, tuttavia, presentavano alcuni dettagli extra di rilievo:

«Voglio dirti, piccolo ragazzo, che penso abbia visto gli alberi e penso che ti stia dando l’immagine di essi. Penso che li vedrai anche tu. Non conosco il posto, ma a me sembra così. Quando sali su questa collina, come ti ho detto, e hai l’oceano di fronte a te, sarà sulla tua sinistra. Scenderai un po’ in una piccola discesa, quasi una piccola valle, e poi su un po’ e una sporgenza. È così che sembra. Ora hai questo per poter seguire, vero? Assomigliano a vecchi alberi contorti. C’è uno che sta piuttosto dritto e alcune radici che puoi vedere, non morte, ma in parte morte. Alcune sono radici contorte e poi il resto. Sono belli.»

— Contact with the Other World (1919) di James Harvey Hyslop (pag. 208)

Thompson, convinto che la scena delle sue visioni potesse risiedere a Nonquitt, Massachusetts, luogo in cui Gifford possedeva una dimora estiva accessibile solo via mare, decise di investigare. Visitò quel luogo con l’aspettativa di ritrovare le scene che aveva immaginato, ma non trovò traccia delle querce nodose che tanto lo avevano ossessionato. Tuttavia, si avvicinò alla vedova di Gifford, che rivelò che l’artista aveva un luogo preferito nelle Isole Regina Elisabetta (conosciute in passato come Isole di Parry), che si trovano a nord dell’arcipelago artico canadese. Inoltre, mostrò a Thompson il vecchio studio di Gifford, dove rimase stupefatto nel trovare tre dipinti quasi identici a quelli che lui stesso aveva creato durante le sue “allucinazioni”. Uno dei dipinti raffigurava un uomo che guidava una gruppo di buoi.

Successivamente, Thompson si recò sulle Isole Elisabetta e, senza aver mai visitato in precedenza l’isola di Nashawena, vi trovò esattamente le querce nodose che aveva così vividamente immaginato. Senza perdere tempo, dipinse immediatamente la scena. Durante questa visita, incontrò altre scenografie che aveva precedentemente abbozzato o dipinto solo attraverso le sue immagini mentali. Mentre contemplava una di queste scene, udì una voce simile a quella avvertita nella galleria d’arte: «Vai a guardare dall’altra parte dell’albero.»

Intrigato, si spostò e trovò le iniziali di Gifford incise nella corteccia di un faggio, datate 1902.

Due mesi più tardi, Thompson tornò sul luogo con Hyslop. Quest’ultimo concluse che le incisioni erano troppo antiche e consunte per essere state fatte di recente da Thompson, escludendo l’ipotesi che potessero essere state un trucco recente. Questo evento gettò ulteriore luce sulla connessione tra Thompson e le visioni che aveva avuto, confermando in qualche modo la straordinaria coincidenza tra la sua esperienza e la storia di Gifford.

Nell’aprile del 1908, Hyslop orchestrò un’altra seduta con la signora Rathbun, dalla quale emersero informazioni più approfondite e rilevanti riguardo a Gifford. Questa volta, le informazioni comprendevano dettagli sul lavoro dell’artista, insieme a menzioni delle parole latine “alter ego” come influenza che stava influenzando Thompson. Questo particolare fu ribadito in una successiva seduta con la signora Chenoweth. Durante quest’ultima seduta, «Gifford” fornì dettagli più tangibili, riferendosi al suo profondo interesse per le “querce ispide e nodose», addirittura citando uno studio da lui creato nel solaio di un fienile, permeato dell’odore caratteristico del fieno.

Questa informazione fu poi confermata da Hyslop stesso durante un colloquio con la signora Gifford. In questo contesto, “Gifford” fu anche interrogato su se stesse effettivamente influenzando Thompson e se fosse a conoscenza di ciò che aveva “impresso” nella mente di Thompson. La risposta fu affermativa: “Gifford” ammise di essere pienamente consapevole e addirittura di aver recentemente cercato di proiettare nella mente di Thompson un’immagine di una giornata nebbiosa su una vecchia strada nelle paludi. Questa coincidenza sconcertante fu confermata da Thompson, che ammise di essere stato tormentato proprio da un’immagine simile.

Curiosamente, fino a quel momento, il nome di Gifford non era mai stato menzionato durante le sedute medianiche. Tuttavia, durante una visita successiva a una terza medium, Mrs. Smead (pseudonimo usato da Willis M. Cleaveland), tra i vari riferimenti al lavoro di Gifford, emersero le iniziali “RSG” (Robert Swain Gifford), offrendo un ulteriore collegamento alla figura dell’artista nel contesto delle visioni e delle comunicazioni medianiche di Thompson.